갑골 문자

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

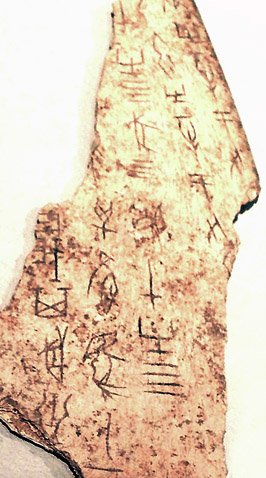

갑골 문자는 기원전 13세기 상나라 시대에 사용된, 현존하는 가장 오래된 한자 형태이다. 거북 껍질이나 동물의 뼈에 새겨진 문자로, 점술에 사용된 기록인 복사(卜辭)가 주를 이루며, 당시 사회, 문화, 역사 연구에 중요한 자료가 된다. 1899년 왕이룽에 의해 처음 발견되었으며, 류어, 뤄전위, 왕궈웨이, 둥쭤빈 등 많은 학자들에 의해 연구되었다. 갑골학은 갑골 문자를 연구하는 학문으로, 문자학, 고고학, 역사학 등 다양한 분야와 융합되어 연구가 진행되고 있다. 현재 유니코드에 갑골 문자를 포함하려는 제안이 진행 중이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 문자사 - 역사 시대

역사 시대는 문자 기록을 통해 과거를 연구하는 시대로, 문자의 발명이 선사 시대와 구분되는 기준이 되지만, 문자 문화의 진전 정도에 따라 구분이 어려울 수도 있다. - 문자사 - 초기 키릴 문자

초기 키릴 문자는 9세기 말 프레슬라프 문학 학교에서 글라골 문자를 기반으로 창작되어 그리스 문자를 참고하여 교회 서적에 더 적합하게 만들어졌으며, 슬라브족 국가로 전파된 후 지역적 변형과 문자 개혁을 거쳐 동유럽과 아시아 전역의 언어 표기에 사용되고 있다. - 유니코드 미수록 문자 - 금석문자경

금석문자경은 1997년 발매된 한자 글꼴 및 데이터베이스로, 다양한 버전 업데이트와 웹 데이터베이스 서비스 등을 제공하다가 2018년 사업이 종료되었다. - 유니코드 미수록 문자 - 약자

약자는 한자를 간략하게 줄여 쓴 글자로, 초서 형태 반영, 일부 생략, 간단한 글자 대체 등의 방식으로 만들어지며, 한국에서는 과거 약자 제정 시도가 있었으나 사회적 공감대 부족 등으로 무산되었다. - 상나라 - 기자조선

기자조선은 기원전 12세기경 기자가 은나라 유민을 이끌고 세웠다고 전해지는 고조선의 한 갈래로, 역사적 실존 여부에 대한 논쟁이 있으며, 조선 시대에는 민족의 시조로 숭상받았다. - 상나라 - 목야 전투

목야 전투는 기원전 11세기경 주나라 무왕이 은나라 주왕을 격파하고 주나라 건국에 결정적인 역할을 한 전투로, 은나라의 폭정과 내부 혼란을 배경으로 목야에서 주나라가 승리하여 은나라가 멸망하고 주나라가 건국되는 결과를 가져왔으나 정확한 연도와 규모는 논란이 있다.

2. 명칭

갑골문은 상(은)의 수도였던 은허에서 왕의영이 최초로 발견하였으며, 당시 한약재로 쓰이고 있었다. 1928년 중앙연구원을 설립하여 동작빈 주도로 본격적인 발굴 및 조사가 이루어졌다. 현재까지 16만 편, 5천 자가 발견되었으며, 그중 천 자 정도가 해독되었다. 갑골문은 세계 각국 박물관에 흩어져 보관되어 있다.

갑골 문자에 대한 일반적인 중국어 용어는 甲骨文|jiǎgǔwén중국어('껍질과 뼈 문자')이며, 이는 龜甲獸骨文字|guījiǎ shòugǔ wénzì중국어('거북 껍질과 동물의 뼈 문자')의 약자이다. 이 용어는 1906년 프랭크 H. 챌펀트(Frank H. Chalfant, 1862–1914)가 저술한 저서 ''초기 중국 문자''에서 처음 사용된 영어 문구 "inscriptions upon bone and tortoise shell"의 번역으로, 이 책은 1930년대에 중국 서적에 처음 등장했다.[5]

과거 수십 년 동안 중국 저자들은 비문과 관련된 은허의 이름, 그 목적(卜|bǔ중국어 '점치다'), 또는 비문의 방법(契|qì중국어 '새기다')에 따라 다양한 이름을 사용했다. 이전에 흔히 사용되던 용어는 殷墟卜辭|Yīnxū bǔcí중국어('은허 점복 텍스트')였다.[5]

'''갑골학'''은 갑골 문자와 갑골문 연구를 아우르는 학문이다. 이는 중국 상고 시대의 갑골 문자에 초점을 맞춘 인문학 분야이다. 갑골학은 협의의 갑골학과 광의의 갑골학으로 나눌 수 있다. 협의의 갑골학은 갑골문 자체의 연구에 국한되며, 문자학의 한 분야이다. 이는 문자학, 역사학, 고고학, 역사 문화, 역사 문헌학, 문화 인류학 등 다양한 학문의 이론, 연구 방법, 자료를 통합하여 갑골의 역사적, 문화적 배경과 갑골 점복의 패턴을 철저히 연구하는 것을 포함한다. 이는 다양하고 전문적인 학문이다.[6] 갑골이 발견된 초창기에는 갑골을 ''기문''이라고 불렀고, 갑골 연구를 ''기학''이라고 불렀다. 1931년 저우이통은 "갑골학"이 독립적인 학문임을 처음으로 제안했다.[6] 왕위신은 갑골이 고대 시대에 남겨진 귀중한 문화 유물과 역사 자료임을 강조하며, 고고학적, 역사적 연구에 대한 가치는 문자 해석을 넘어 서체에 있다는 것을 강조했는데, 이는 서체가 발전함에 따라 학자들 사이에서 점점 더 인정받고 있다. 갑골학은 갑골문 자체의 내재적 법칙에 대한 체계적이고 과학적인 탐구이며, 이를 고대 세계의 역사, 사회, 관습을 엿보는 기초로 활용한다. 갑골은 서체와 혼동해서는 안 된다.[7]

갑골문자는 한자의 현존하는 자료 중 하나로, 오늘날 사용되는 한자의 초기 형태를 보여준다. 이 시대의 한자 자료에는 금문, 도문, 옥석문도 있지만[15], 이들에 비해 출토 수가 많고 한 글자당 문장의 양이 많아 한자 역사 연구에 있어 중심적이고 필수적인 자료가 되고 있다.

중국어의 구체적인 문장을 기록한 것으로는 도문이 가장 오래되었지만, 갑골문은 발견 수가 많아 시나-티베트어족 중 가장 먼저 기록된 언어인 중국어 연구 자료로서의 가치를 높이고 있다. 한 글자 한 글자의 형태는 아직 그림과 같은 모습을 하고 있지만, 문자 체계로서는 구두 언어를 충실하게 기록할 수 있을 정도로 발달한 단계에 있으며, 상형 문자로 표현하기 어려운 미세한 의미를 가진 단어나 문법적 기능어도 가차나 형성 문자를 사용하여 표기할 수 있다.

갑골의 대부분은 은나라의 것이지만, 서주 시대의 것도 있다.

3. 역사

은허에서 출토된 거북 배딱지와 짐승 견갑골에 새긴 상형문자로서 한자의 원형이다. 이것은 점치는 데 사용했으므로 복사(卜辭)라고도 하며, 반경에서 주 왕조까지 12 왕, 273년간 제작되었다.

거북 배딱지나 짐승 견갑골을 사용한 복점은 신석기 시대부터 있었지만, 문자를 새긴 것은 상나라뿐이다. 갑골문은 현재 알려진 한자의 가장 오래된 형태로, 회화성이 있지만 순수한 그림문자보다는 발전된 형태이다. 연구 결과 밝혀진 내용은 제사, 풍우, 전렵(田獵), 농경, 군사, 사명(使命), 질병, 복점 등이다.

갑골문 발굴 이후 상나라의 제사, 정치, 사회, 경제 등에 대한 연구가 진행되었고, 전설로만 전해지던 상나라가 중국에서 가장 오래된 왕조라는 사실이 밝혀졌다.

'''갑골학'''은 갑골 문자와 갑골문 연구를 아우르는 학문으로, 중국 상고 시대의 갑골 문자에 초점을 맞춘 인문학 분야이다. 갑골학은 갑골문 자체 연구에 국한되는 협의의 갑골학과, 문자학, 역사학, 고고학 등 다양한 학문의 이론, 연구 방법, 자료를 통합하여 갑골의 역사적, 문화적 배경과 갑골 점복 패턴을 연구하는 광의의 갑골학으로 나눌 수 있다.

은 왕조는 갑골(거북 등딱지나 소 어깨뼈 등)에 뜨겁게 달군 금속 막대를 대어 금이 가게 하고, 그 형태를 보고 길흉을 판단하는 점복을 행했다. 제22대 은왕 무정 (기원전 13세기 중반경) 이후, 갑골에 점복 내용과 결과를 새겨 넣었는데, 이것이 은허에서 출토되는 갑골 문자이다.[16]

은 왕조 멸망 후 갑골은 땅속에 묻혀 잊혔지만, 청대에 발견되어(#발견과 수집 참조) 오늘날까지 10만~20만 편 가까이 출토되었다.

서주에서도 갑골 점복과 각자가 행해졌으며, 『시경・대아(大雅)』의 「면(綿)」이라는 시에서는 고공단보가 기산으로 이주할 때 거북점을 친 것을 노래하고 있다.

3. 1. 발견과 수집

1899년 청나라 말기 왕의영이 안양현 소둔촌, 상나라(은)의 수도였던 은허에서 갑골문을 최초로 발견했으며, 당시에는 한약재로 쓰이고 있었다.[17] 1928년 중앙연구원이 설립되어 동작빈 선생 주도하에 본격적으로 발굴 및 조사가 이루어졌다. 현재까지 16만 편, 5천 자가 발견되었으며, 그중 천 자 정도가 완전히 해독되었다. 갑골문은 세계 각국 박물관에 흩어져 보관되어 있다.

갑골 문자 발견과 관련하여, 왕의영이 지병인 말라리아 치료를 위해 한약으로 약방에서 구입한 용골이라는 뼈 조각에 문자가 새겨져 있는 것을 발견했다는 이야기가 널리 알려져 있다. 그러나 이 이야기는 출처가 불분명하고, 글자가 새겨진 갑골이 그대로 팔렸다는 점 등에서 신뢰하기 어렵다는 의견도 있다.

금석학자이자 국자감 제주(문부장관 상당)였던 왕의영은 골동품 상인 범유경으로부터 갑골을 구입하여 연구하였고, 이후 여러 차례 범유경과 조집재로부터 1,000편 이상을 구입했다. 1900년 왕의영이 자살한 후, 수집된 갑골 대부분은 문하생인 유악에게 이어졌다. 유악은 수집과 연구를 계속하여, 1903년에 수집한 갑골 약 5,000편 가운데 1,058편의 탁본을 게재한 도록 『철운장귀』를 출판하여 갑골 문자가 세상에 알려지게 되었다.

범유경은 이익 독점을 위해 처음에는 갑골 출토지를 위조하였으나, 뤄전위의 조사 결과 실제 출토지는 안양시를 흐르는 안양천(환수) 남쪽의 샤오툰촌이며, 그곳이 은허임을 밝혀냈다.

또한, 왕이룽보다 먼저 왕샹과 멍딩성이 갑골을 수집했다는 설과, 돤팡이 판웨이칭으로부터 갑골을 수집했다는 설도 있지만, 확실한 증거는 없다.

3. 2. 본격적인 발굴과 연구

갑골문은 1899년 청나라 말기 안양현 소둔촌에서 왕의영이 처음 발견했으며, 당시에는 한약재로 쓰이고 있었다. 1928년 중앙연구원 역사언어연구소가 설립되어 둥쭤빈 주도로 본격적인 발굴 및 조사가 시작되었다.[16] 중일 전쟁으로 중단된 1937년까지 15차례에 걸쳐 발굴 조사가 실시되었고, 갑골 24,918점이 발견되었다.

중화인민공화국 성립 이후인 1950년에는 중국과학원 고고학연구소가 발굴 조사를 인계받았다. 1973년 샤오툰난디(小屯南地) 갑골, 1991년 화위안좡둥디(花园荘東地) 갑골 등이 대규모로 발견되었다. 현재까지 16만 편, 5천 자가 발견되었으며, 그중 천 자 정도가 완전히 해독되었다. 갑골문은 세계 각국 박물관에 흩어져 보관되어 있다.

발굴 이후 상나라의 제사, 정치, 사회, 경제 등에 대한 연구가 진행되었고, 전설로만 전해지던 상나라가 중국에서 가장 오래된 왕조라는 사실이 규명되었다.

3. 3. 서주 갑골의 발견

주 왕조가 상 왕조를 정복한 이후의 갑골문은 상대적으로 적게 발견되었다. 1950년대에 처음 발견된 이후, 이 시기의 갑골문은 극소수만 발견되었으며, 발견된 것들조차 한두 글자로 이루어진 파편이었다.

가장 먼저 발견된 서주 갑골은 1950년 스판모촌(샤오툰촌의 서쪽)에서 고고학연구소의 은허 발굴 조사팀에 의해 발견된 소 뼈이다. 3조각 중 1조각에 문자가 새겨져 있었지만, 역수(시초를 사용한 점의 기록)였다.[16] 그 후 1960년경까지 유사한 서주 갑골이 매년 각지의 유적에서 수 조각씩 발견되었다.

1977년 산시성 치산현 펑추촌 H11 지점에서 점복용 갑골 16,742조각이 발견되었고, 1979년에는 같은 H31 지점에서 413조각이 발견되었다. 문자가 새겨져 있던 것은 H11 출토가 282조각, H31 출토가 10조각이다. 2002년 『주원 갑골문』이 출판되어 (손상된 것을 제외한) 모든 유자 갑골의 컬러 사진이 공개되었다.

1977년 8월, 고대 주나라의 중심지와 밀접한 관련이 있는 유적지에서 수천 점의 주나라 시대 갑골문을 포함하는 유물이 발견되었다. 수천 점의 조각들 중 200~300점에는 비문이 새겨져 있었다.

그 후에도 서주 갑골은 산발적으로 발견되고 있다. 2004년과 2008년 치산현 주공묘 유적 H45 지점과 G2 지점에서 대규모 발견이 있었지만, 현재 10여 조각밖에 공표되지 않았다.

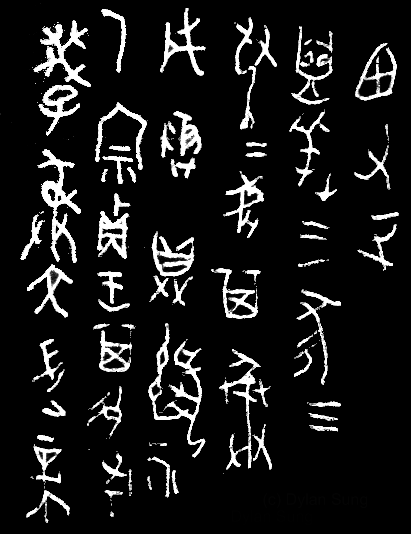

4. 특징

갑골 문자는 좌우 방향의 구분이 없으며, 여러 낱말이 한 자로 쓰이거나, 뜻이 비슷한 형체 부호가 통용되기도 한다. 또한, 두세 자가 한 자로 모아 쓰이는 경우도 있다.[21]

90도로 회전시킨 갑골문: 대응하는 현재의 한자는 왼쪽부터 다음과 같다.

- 馬|말 마중국어

- 虎|범 호중국어

- 豕|돼지 시중국어

- 犬|개 견중국어

- 鼠|쥐 서중국어

- 象|코끼리 상중국어

- 豸|벌레 치중국어

- 龜|거북 귀중국어

- 爿|널조각 장중국어[21]

- 為|위할 위중국어

- 疾|괴로울 질중국어

일반적으로 갑골 문자는 그림 문자에서 발전했지만, 상나라 시대에는 이미 주요 유형의 한자를 모두 포함하는 성숙한 문자 체계였다. 이는 고대 중국어를 기록할 수 있을 만큼 발전했음을 의미한다. 갑골 문자는 상당한 단순화와 선형화를 거쳤으며, 둥근 형태는 직선 형태로 변환되었다. 이는 뼈의 단단한 표면에 새기는 것이 어렵기 때문으로, 청동 문자의 더 상세하고 그림적인 스타일이 대나무 책을 사용한 전형적인 상나라 글쓰기를 더 잘 나타내는 것으로 여겨진다.

상나라 사람들은 붓과 먹으로도 글을 썼는데, 이는 붓으로 쓴 글자가 발견되었고, 붓(聿|붓 율중국어)과 대나무 책(冊|책중국어)을 나타내는 글자가 갑골문 비문에 나타나기 때문이다. 붓으로 쓰는 것이 젖은 점토에 쓰는 것보다 쉽기 때문에, 상나라의 대나무에 쓰인 글자는 청동기의 글자와 유사했을 것이며, 대부분의 글쓰기는 붓으로 이루어졌을 것이다.

글자의 방향 전환은 대나무 또는 나무 판으로 된 책에서 발전하여 갑골 문자로 이어졌을 가능성을 보여준다. 위에서 아래로 글자를 배열하는 방식은 대부분 대나무 책에서 유래되었다. 갑골문 비문은 종종 껍질이나 뼈의 중앙 근처에서 시작하여 가장자리로 이동하여 양쪽이 서로를 반영하도록 배열된다.

갑골 문자는 그림 문자적 성격에도 불구하고, 상나라 시대에는 완전하고 성숙한 문자 체계였으며, 이는 단순히 생각이나 단어가 아니라 고대 중국어를 기록할 수 있었음을 의미한다. 대부분의 갑골 문자 도표는 이미 알고 있는 사람이 아닌 이상, 무엇을 나타내는지 인식할 수 있을 만큼 사실적으로 묘사되지 않는다.

상나라 말기에 이르러 갑골 문자는 이미 대부분 그림 문자가 아닌 형태로 발전했으며, 차용자, 음성-의미 결합자, 연상 결합자가 이미 흔했다. 갑골 문자를 구조적, 기능적으로 분석한 결과, 23%는 그림 문자, 2%는 단순 지시, 32%는 연상 결합자, 11%는 음성 차용, 27%는 음성-의미 결합자, 6%는 미정자로 나타났다.

갑골 문자는 완전한 기능을 갖춘 문자 체계였지만, 완전히 표준화되지는 않았다. 글자의 다양한 형태가 풍부하고, 글자의 크기와 방향도 불규칙적이다. 글자를 수평으로 뒤집으면 일반적으로 동일한 단어를 나타내며, 의미를 변경하지 않고 추가 구성 요소가 있는 경우도 있다.

지금까지 발견된 뼈 조각에서 30,000개 이상의 고유한 문자가 발견되었으며, 이는 다양한 형태의 약 4,000개의 개별 문자를 나타낼 수 있다. 이 중 대부분은 여전히 해독되지 않았지만, 학자들은 이 문자 중 1,500~2,000개를 해독할 수 있다고 믿는다. 해독의 어려움 중 하나는 특정 갑골 문자 문자의 구성 요소가 후대의 문자 형태와 다를 수 있다는 것이다. 예를 들어, 현재 표준 문자 秋|추중국어 '가을'은 구성 요소 禾|화중국어 '식물 줄기'와 火|화중국어 '불'과 함께 나타나지만, 갑골 문자 형태는 안테나가 있는 곤충과 같은 그림을 묘사한다. 즉, 귀뚜라미[8] 또는 메뚜기이며, 이 그림 아래에는 불

일부 문자는 갑골 문자에서만 증명되며, 이후 사용에서 사라지고 일반적으로 새로운 문자로 대체된다. 예를 들어, '봄'을 나타내는 문자가 있는 조각은 현대 대응물이 알려져 있지 않다.

갑골문자는 한자의 현존하는 자료 중 하나로, 오늘날 사용되는 한자의 초기 형태를 보여준다. 갑골문은 금문, 도문, 옥석문과 함께 한자 자료로 사용되지만, 출토 수가 많고 한 글자당 문장의 양이 많아 한자 역사 연구에 있어 중심적이고 필수적인 자료가 되고 있다.[15]

갑골문은 시나-티베트어족 중 가장 먼저 기록된 언어인 중국어 연구 자료로서의 가치를 높이고 있다. 한 글자 한 글자의 형태는 아직 그림과 같은 모습을 하고 있지만, 문자 체계로서는 구두 언어를 충실하게 기록할 수 있을 정도로 발달한 단계에 있다.

갑골문의 대부분은 은나라의 것이지만, 서주 시대의 것도 있다.

갑골문은 크게 점의 기록인 복사(卜辞)와 그 외로 나눌 수 있다. 갑골문의 대부분은 점복의 기록으로, 복사는 은나라의 국가 또는 은 왕에 관한 것이지만, 제사·군사·수렵·농업 등의 사회정경 활동에서부터 기상·천재·건강 상태·출산 등 인간이 제어 불가능한 것까지, 다양한 일들이 점쳐졌다.

하나의 갑골에는 복사가 여러 개 새겨져 있는 것이 보통이며, 서로 전혀 다른 일을 점친 것도 있고, 여러 복사가 그룹을 이루고 있는 것도 있다.

- '''중정''': 전혀 같은 일을 여러 번 점친 것.

- '''대정''': 특히 거북의 배딱지에 많이 보이는 것으로, 같은 일의 긍정문과 부정문을 각각 점친 것. 복사는 천리(千里)로(세로 방향의 중심선)를 축으로 하여 선대칭으로 새겨진다. 예를 들어 "비가 온다" 대 "비가 오지 않는다" 등.

- '''선정''': 같은 일에 대해 여러 선택지를 각각 점친 것. 예를 들어 "(제사의 희생으로) 가축을 한 마리 바친다", "가축을 두 마리 바친다", "가축을 세 마리 바친다"에 대해 각각 점을 쳐서, 가장 적당한 행동을 결정했다.

복사는 점복의 과정이 모두 완료된 후에 새겨졌다. 복사는 관리용 기록이다.

갑골 문자는 한자 전체 역사에서 비교적 초기 문자이며, 그 자형은 그림 같은 모습을 아직 유지하고 있다. 한편, 경질의 재료에 칼로 새기는 방법상의 특성과 행정 기록에 사용되었다는 용도상의 특성으로 인해, 공식적인 장면에 사용되어 정교하게 만들어진 동시대 금문의 자형과 비교하면, 필획의 굵기 구분이 사라지거나 굽은 필획이 직선적으로 되는 등의 간략화가 이루어지고 있다. 일반적으로, 시대가 내려갈수록 이러한 간략화의 경향은 현저하다.

갑골 문자는 청동 또는 벽옥으로 만든 조각칼로 새겨졌다. 갑골 위에 붓으로 쓴 글자가 존재한다는 점에서, 갑골 문자를 새길 때 먼저 붓으로 밑그림을 그렸다는 주장이 제기되었으나, 붓글씨의 대부분은 거북이 등껍질의 뒷면에만 존재한다는 점, 붓으로 쓰기에는 너무 작은 글자가 존재한다는 점, 존재했을 밑그림과 실제 새겨진 글자가 어긋난 흔적이 보이지 않는다는 점 등을 지적하며, 붓글씨로 밑그림을 그린 예의 존재 자체는 인정되지만, 그러한 습관이 보편적이었다는 주장은 부정되고 있다.

갑골 전체 또는 문장 전체에서 각 글자의 세로 획만 새겨지고 가로 획은 거의 새겨지지 않은 예가 지금까지 몇 가지 발견되었다. 갑골에 문장을 새길 때 먼저 문장 전체에 포함된 각 글자의 세로 획만 새기고, 그 다음 갑골을 90도 회전시켜 가로 획을 새겨 넣었다는 주장이 제기되었으나, 현미경 관찰 등의 증거로부터 이 기법이 보편적이었다고 일반화할 수는 없다고 여겨지고 있다.

5. 구조와 기능

갑골 문자는 상(商)나라 시대에 이미 완전하고 성숙한 문자 체계였다. 이는 단순히 생각이나 단어가 아니라 고대 중국어를 기록할 수 있었음을 의미한다. 이러한 성숙도는 적어도 수백 년 이전에 개발되었음을 분명히 암시한다. 상나라 시대에는 그림 문자 및 기호에서 유래된 것으로 추정되며, 대부분의 글자는 이미 표준화되어 많은 그림 문자의 의미가 즉시 명확하지 않을 정도로 단순화되었다.

예를 들어 豕|돼지중국어와 犬|개중국어를 나타내는 갑골 문자는 후대의 형태와 비교하는 세심한 연구 없이는 각각 무엇을 뜻하는지 알기 어렵다. 윌리엄 G. 볼츠(William G. Boltz)는 대부분의 갑골 문자 도표는 스크립트를 이미 알고 있는 사람이 아닌 이상, 무엇을 나타내는지 인식할 수 있을 만큼 사실적으로 묘사되지 않는다며, 기원은 그림 문자였지만 기능적으로 더 이상 그림 문자가 아니기에 '조디그래프(zodiograph)'라고 부르며 단어를 통해서만 개념을 나타내는 기능을 강조한다. 치우(Qiu)는 이들을 '의미 문자(semantograph)'라고 부른다.

상나라 말기에 이르러 갑골 문자는 이미 대부분 그림 문자가 아닌 형태로 발전했으며, 현재 사용되는 모든 주요 유형의 한자를 포함한다. 차용자, 음성-의미 결합자, 연상 결합자가 이미 흔했다. 갑골 문자를 구조적, 기능적으로 분석한 결과, 23%는 그림 문자, 2%는 단순 지시, 32%는 연상 결합자, 11%는 음성 차용, 27%는 음성-의미 결합자, 6%는 미정자로 나타났다.

갑골 문자는 완전한 기능을 갖춘 문자 체계였지만, 완전히 표준화되지는 않았다. 서주 시대 초기에 이러한 특징이 사라졌지만, 두 시대 모두에서 문자는 매우 규칙적이거나 표준화되지 않았다. 글자의 다양한 형태가 풍부하고, 글자의 크기와 방향도 불규칙적이다. 글자를 수평으로 뒤집으면 일반적으로 동일한 단어를 나타내며, 의미를 변경하지 않고 추가 구성 요소가 있는 경우도 있다. 이러한 불규칙성은 진나라 시대에 전서가 표준화될 때까지 지속되었다.

지금까지 발견된 모든 뼈 조각에서 30,000개 이상의 고유한 문자가 발견되었으며, 이는 다양한 형태의 약 4,000개의 개별 문자를 나타낼 수 있다. 이 중 대부분은 여전히 해독되지 않았지만, 학자들은 이 문자 중 1,500~2,000개를 해독할 수 있다고 믿는다. 해독의 어려움 중 하나는 특정 갑골 문자 문자의 구성 요소가 후대의 문자 형태와 다를 수 있다는 것이다. 이러한 차이는 문자 단순화 및/또는 원래 글자를 이해하지 못한 후대 세대에 의해 설명될 수 있으며, 이는 인식을 넘어 발전했다. 예를 들어, 현재 표준 문자 秋|가을중국어은 구성 요소 禾|식물 줄기중국어와 火|불중국어과 함께 나타나지만, 갑골 문자 형태는 안테나가 있는 곤충과 같은 그림을 묘사한다. 즉, 귀뚜라미[8] 또는 메뚜기이며, 이 그림 아래에는 불 이 묘사되어 있다. 이 경우 현대 문자는 고대 변형 𪛁중국어 (또는 𥤚중국어)[9]의 단순화된 형태로, 갑골 문자 형태에 더 가깝지만 곤충 그림이 유사하게 보이는 문자 龜|거북중국어과 혼동되고, 禾|벼중국어 구성 요소가 추가되었다.

일부 문자는 갑골 문자에서만 증명되며, 이후 사용에서 사라지고 일반적으로 새로운 문자로 대체된다. 한 예로, '봄'을 나타내는 문자가 있는 조각은 현대 대응물이 알려져 있지 않다. 이러한 경우, 사용 가능한 문맥을 사용하여 문자의 가능한 의미를 결정할 수 있다. 다른 경우에는 문자가 음성-의미 결합자라고 가정할 수 있으며, 의미 구성 요소를 기반으로 대략적인 의미를 추론할 수 있다. 예를 들어, 최근에 발견된 갑골 문자는 왼쪽에 礻중국어가 있고 오른쪽에 升중국어([礻升중국어] 갑골 문자를 현대 인쇄본으로 변환한 경우)으로 구성되어 있다. 이 문자는 의미 구성 요소가 示|제단중국어이고 음성 구성 요소가 升|sheng중국어인 화합물로 추정할 수 있다.[10] 두 구성 요소로 구성된 현대 문자는 없지만, 이는 고대 중국어에서 升|sheng중국어의 발음과 유사한 이름의 상나라 시대 의식을 나타낼 가능성이 높다. 동일한 조각 모음에서 문자는 지명으로 추정되었는데, 의미 구성 요소 阜|언덕, 산중국어은 '언덕', '산'을 의미하고 점술은 왕이 왕실 사냥을 위해 여행하는 것과 관련이 있었기 때문이다.

갑골문자는 한자의 현존하는 자료 중 하나로, 오늘날 사용되는 한자의 초기 형태를 보여준다. 이 시대의 한자 자료에는 금문, 도문, 옥석문도 있지만[15], 이들에 비해 출토 수가 많고 한 글자당 문장의 양이 많아 한자 역사 연구에 있어 중심적이고 필수적인 자료가 되고 있다.

중국어의 구체적인 문장을 기록한 것으로는 도문이 가장 오래되었지만, 갑골문은 발견 수가 많아 시나-티베트어족 중 가장 먼저 기록된 언어인 중국어 연구 자료로서의 가치를 높이고 있다. 한 글자 한 글자의 형태는 아직 그림과 같은 모습을 하고 있지만, 문자 체계로서는 구두 언어를 충실하게 기록할 수 있을 정도로 발달한 단계에 있으며, 상형 문자로 표현하기 어려운 미세한 의미를 가진 단어나 문법적 기능어도 가차나 형성 문자를 사용하여 표기할 수 있다.

갑골의 대부분은 은나라의 것이지만, 서주 시대의 것도 있다.

갑골문은 크게 점의 기록인 복사(卜辞)와 그 외로 나눌 수 있다.

갑골문의 대부분은 점복의 기록으로, '''복사'''라고 불린다. 점복의 대부분은 은나라의 국가 또는 은 왕에 관한 것이지만, 제사·군사·수렵·농업 등의 사회정경 활동에서부터 기상·천재·건강 상태·출산 등 인간이 제어 불가능한 것까지, 다양한 일들이 점쳐졌다. 그러한 구체적인 일 외에, "복순"이라고 불리는 정기적으로 행해지는 점복이 있었다. 이것은 계(癸)의 날에 "이후 10일 동안 흉사가 없다"(명사(命辞)에 "순망(旬亡)부"라고 쓰여 있다)는 것을 점치는 것이다.

하나의 갑골에는 복사가 여러 개 새겨져 있는 것이 보통이며, 서로 전혀 다른 일을 점친 것도 있고, 여러 복사가 그룹을 이루고 있는 것도 있다. 그러한 그룹은 패턴에 따라 다음과 같이 호칭한다.

- '''중정'''

- 전혀 같은 일을 여러 번 점친 것. 똑같은 복사가 반복되는 경우도 있고, 두 번째 이후는 전부 생략되는 경우도 있다.

- '''대정'''

- 특히 거북의 배딱지에 많이 보이는 것으로, 같은 일의 긍정문과 부정문을 각각 점친 것. 복사는 천리(千里)로(세로 방향의 중심선)를 축으로 하여 선대칭으로 새겨진다. 예를 들어 "비가 온다" 대 "비가 오지 않는다" 등.

- '''선정'''

- 같은 일에 대해 여러 선택지를 각각 점친 것. 예를 들어 "(제사의 희생으로) 가축을 한 마리 바친다", "가축을 두 마리 바친다", "가축을 세 마리 바친다"에 대해 각각 점을 쳐서, 가장 적당한 행동을 결정했다.

복사는 점복의 과정이 모두 완료된 후에 새겨졌다. 복사는 관리용 기록이며, 이것을 마치 축문인 것처럼 설명하는 기술은 오류이다.

복사에는 정형이 있으며, 다음으로 구성된다(다만 실제로는 명사 이외에는 생략되는 경우가 있어, 모든 것이 갖춰진 문장은 적다).

# '''전사''' ('''서사'''라고도 함)

#: 점을 친 날짜(간지)와 점을 치는 사람의 이름이 "○○卜✕貞"의 형태로 기록된다. 예를 들어 "癸未卜賓貞"이라면 계미일에 점을 쳤고 "賓"이라는 인물이 점을 담당했음을 의미한다. "貞"은 과거에는 단순히 "점치다, 묻다"라는 의미로 해석되었지만, 오늘날에는 논의의 대상이 되고 있다.

# '''명사''' ('''정사'''라고도 함)

#: 길흉 판단의 대상이 되는 사상. 과거에는 전사의 "貞"이 "묻다"라고 해석되었기 때문에 의문문으로 번역되었지만, 1970년대 이후 비의문문으로 취급하는 시각이 강해지고 있다.

# '''점사'''

#: 점의 결과의 판단. 예를 들어 "왕이 점의 징조를 보고 '길하다'라고 말했다"와 같은 내용이다.

# '''용사''' ('''결사'''라고도 함)

#: 선택된 점의 경우, 점의 결과 채택되는 선택지에 "용", 채택되지 않은 선택지에 "부용" 등으로 기록된다.

# '''험사'''

#: 명사의 사상의 당일 실제 결과. 명사가 날씨에 관한 것이라면 실제 날씨, 전쟁에 관한 것이라면 승패 등.

갑골문에 새겨진 문자 중에는 점복(占卜) 자체와는 무관한 것도 있다. 그중 가장 많은 것은 문자가 새겨진 갑골 자체의 구매 기록으로, "서사(署辭)"라고 불린다. 서사는 복사(卜辭)와 같은 갑골에 새겨져 있지만, 대부분은 거북 껍질의 다리 부분이나 소뼈의 절구 부분에 있으며, 점복 행위의 흔적과는 위치적으로 격리되어 있다. 서사 이외의 비복사(非卜辭)는 점복용이 아닌 갑골에 새겨져 있으며, 내용으로는 군공 등을 기념한 것, 단순히 발생한 사건을 기록한 것, 일족의 이름을 나열한 것, 간지(干支)의 목록, 각자 연습을 한 것 등이 있다.

6. 갑골문 연구

갑골 문자는 1899년 청나라 말기 안양현 소둔촌, 상의 수도였던 은허에서 왕이룽이 최초로 발견했으며, 당시 한약재로 쓰이고 있었다. 1928년 중앙연구원을 설립하여 둥쭤빈 주도하에 본격적으로 발굴하고 조사하였다. 현재까지 십육만 편, 오천 자가 발견되어 그중에 천 자 정도가 완벽히 해독되었다. 세계 각국 박물관에 흩어져 보관되어 있다.

은허에서 출토된 거북이 배딱지와 짐승 견갑골에 새긴 상형문자로서 한자의 원형이다. 점치는 데에 사용했으므로 복사(卜辭)라고도 하는데 반경에서 주왕조까지 12 왕, 273년간에 제작되었다. 거북이 배딱지나 짐승 견갑골을 사용한 복점은 신석기 시대에 행했지만, 여기에 문자를 새긴 것은 상뿐이다. 현재 알려진 한자의 가장 오래된 형태로, 회화성 요소가 있으나 순수한 회화문자보다 진보했다. 지금까지 연구로 밝혀진 내용은 제사·풍우·전렵(田獵)·농경·군사·사명(使命)·질병·복점 등이다. 발굴 이후 상의 제사·정치·사회·경제 등을 연구했고 전설로만 전해졌던 상이 중국에서 가장 오랜 왕조라는 사실을 규명했다.

'''갑골학'''은 갑골 문자와 갑골문 연구를 아우르는 학문이다. 협의의 갑골학과 광의의 갑골학으로 나눌 수 있는데, 협의의 갑골학은 갑골문 자체의 연구에 국한되며, 문자학의 한 분야이다. 광의의 갑골학은 문자학, 역사학, 고고학, 역사 문화, 역사 문헌학, 문화 인류학 등 다양한 학문의 이론, 연구 방법, 자료를 통합하여 갑골의 역사적, 문화적 배경과 갑골 점복의 패턴을 철저히 연구하는 것을 포함한다. 왕위신은 갑골이 고대 시대에 남겨진 귀중한 문화 유물과 역사 자료임을 강조하며, 고고학적, 역사적 연구에 대한 가치는 문자 해석을 넘어 서체에 있다고 강조했는데, 이는 서체가 발전함에 따라 학자들 사이에서 점점 더 인정받고 있다.[7]

6. 1. 단대 연구

갑골 문자는 은나라의 마지막 9명의 왕(무정부터 제신까지)에 의해 약 200년 동안 사용되었다. 특정 갑골 문자가 어느 시기의 것인지 특정하는 작업을 '''단대'''라고 부른다.왕국유는 1917년 『은복사중선공선왕고(殷卜辞中先公先王考)』라는 논문에서 칭호를 사용하여 몇몇 갑골문이 어느 왕의 시대에 속하는지를 특정했다. 그러나 자료 수가 적었기 때문에 선왕의 이름이 기록된 갑골문에 산발적으로 언급하는 것에 그쳤다.[19]

체계적인 시대 구분 연구는 1928년 은허의 과학적 발굴 조사가 시작되어 자료 수가 증가하면서 시작되었다. 둥쭤빈은 1929년에 발견된 거의 완전한 형태의 거북 갑골에 근거하여 "정인"을 발견하고, 『대귀사판고석』에서 정인을 포함한 8가지 기준을 통해 갑골문의 시대 구분이 가능하다고 제안했다. 그 후 『갑골문단대연구례』를 저술하여 앞서 제안한 기준(10가지)의 상세 내용과 그 실천을 제시했다. 둥쭤빈은 갑골문을 제1기(무정), 제2기(조경·조갑), 제3기(조신·강정), 제4기(무을·문무정), 제5기(제을·제신)의 5개 그룹으로 분류했다.

1950년대에 천멍자(陳夢家)는 저서 『은허복사종술(殷虚卜辞綜述)』 및 몇몇 논문에서 둥쭤빈의 분류를 세분화했다. 그 결과, 정인조(貞人組)와 서기집단(書記集団)은 왕세(王世)와 정확히 대응하는 것이 아니라, 동시대에 여러 그룹이 공존하거나 여러 왕에 걸쳐 있는 그룹이 존재한다는 것을 나타냈다. 천멍자는 정인조에 빈조(賓組), 오조(午組), 사조(師組), 자조(子組), 출조(出組), 하조(何組)라는 명칭을 부여하여 분류를 진행했다. 그중 둥쭤빈의 분류에서는 제4기(특히 문무정)로 여겨졌던 오조, 사조, 자조가 실제로는 무정 시대의 것임을 밝혔다.

1976년에 부호의 묘가 출토되었다. 1977년에 리쉐친은 둥쭤빈과 천멍자에 의해 무을(일부는 문무정) 시대의 것으로 여겨졌던 "력조(歴組)"는 실제로는 조경·조갑(일부는 무정) 시대의 것이며, "무정의 처 부호"를 가리킨다고 주장했다.

1979년에 열린 제1회 고문자학회에서, 무정 이후의 은 왕조에는 소둔촌의 북과 남에 각각 점복 기구가 존재하며, 갑골의 그룹에서는 "(사조→)빈조→출조→하조→황조"의 흐름은 촌북계에, "사조→력조→무명조(→황조)"의 흐름은 촌남계에 속한다는 "양계설"을 제창했다. 리쉐친에 의한 력조 초기설은 격론이 되었지만, 추시구이는 력조가 빈조·출조와 동시대의 것임을 증거로 발표했다. 린윈도 문자의 쓰기 방식의 유행 변천에 착안하여 력조 초기설에 찬동했다. 그 후 많은 학자로부터 증거가 잇따라 제출된 결과, 현재는 력조 초기설이 정설이 되었다.

그 후의 단대 연구에서는, 필적 감정에 의해 갑골 문자의 서기를 동정함으로써 그룹의 더욱 세분화가 이루어지고 있다. 리쉐친이나 린윈이 중시한 "먼저 시대가 가까운 것을 그룹화하고, 그 후 각 그룹이 어느 시대에 위치하는가를 고찰한다"라는 접근 방식이 침투했기 때문에, 초기 연구처럼 갑골문을 직접 왕세와 관련짓는 방법은 일반적으로 행해지지 않는다.

둥쭤빈은 단대 연구의 기준으로 다음 10가지 항목을 제시했다.

- 세 계: 사기에 근거한 은나라 왕의 계보. 칭호를 비교함으로써 시대를 특정할 수 있다.

- 칭호: 갑골 문자에 기록된 선왕에 대한 호칭. 세 계와 대조하여 그 시대의 왕세를 특정할 수 있다.

- 정인: 전사(前辭)에 기록된 인명. 점복 담당자로 특정되어 정인으로 명명되었다.[20]

- 갱위: 갑골의 출토 지점 · 층. 같은 곳에서 출토된 갑골은 동시대의 것일 가능성이 높다.

- 방국: 은나라 주변에 존재했던 국가들의 기록.

- 인물: 정인 이외의 인명 기록.

- 사류: 복사에서 읽을 수 있는 각종 기록.

- 문법: 복사의 서식. 어휘나 어법의 특징 · 경향에서 시대를 한정할 수 있다.

- 자형: 문자의 형태와 용자 습관.

- 서체: 문자의 크기나 필획의 굵기 등의 묘사.

6. 2. 주요 연구자

왕이룽은 1899년에 갑골문이 고대 중국 문자임을 처음으로 인식했다.[11]류어는 5천 개의 갑골 조각을 수집하고 1903년에 ''철운장귀''(鐵雲藏龜)라는 첫 탁본집을 출판하여 34개의 글자를 정확하게 식별했다.[11]

쑨이량은 갑골에 대한 최초의 본격적인 연구를 수행했다.

뤄전위는 3만 개 이상의 갑골을 수집하고 여러 책을 출판했으며, 상나라 왕들의 이름을 확인하여 갑골이 상나라 시대의 유물임을 밝혔다.

왕궈웨이는 상나라 왕들의 기념 주기가 사마천의 ''사기''에 나오는 왕 목록과 일치함을 증명했다.

둥쭤빈은 점술가들을 식별하고 갑골 연대를 확립했으며, 다양한 연대 측정 기준을 제시했다.

궈모뤄는 갑골문 연구 자료집인 ''갑골문합집''을 편집했다.

다카시마 겐이치는 현대 언어학적 관점에서 갑골문의 언어를 체계적으로 연구한 최초의 학자이다.

왕궈웨이는 1917년에 『은복사중선공선왕고(殷卜辞中先公先王考)』라는 논문에서 칭호를 사용하여 몇몇 갑골문이 어느 왕의 시대에 속하는지를 특정했다.

둥쭤빈은 1929년에 발견된 파손이 적고 거의 완전한 형태를 유지하고 있던 거북 갑골에 근거하여 "정인"을 발견하고, 『대귀사판고석』에서 정인을 포함한 8가지 기준을 통해 갑골문의 시대 구분이 가능하다고 제안했다.

1950년대에 천멍자는 저서 『은허복사종술(殷虚卜辞綜述)』 및 논문에서 둥쭤빈의 분류를 세분화했다.

리쉐친은 1977년에 둥쭤빈과 천멍자에 의해 무을(일부는 문무정) 시대의 것으로 여겨졌던 "력조(歴組)"는 실제로는 조경·조갑(일부는 무정) 시대의 것이며, "강정의 처 부호"라는 인물은 존재하지 않고 "무정의 처 부호"를 가리킨다고 주장했다.

필적 감정에 의해 갑골 문자의 서기를 동정함으로써 그룹의 더욱 세분화가 이루어지고 있다.

7. 유니코드

유니코드에 갑골 문자를 포함하자는 제안이 준비 중이다.[12] 유니코드 평면 3(보조 표의 문자 평면)의 코드 포인트 U+35400–U+36BFF가 잠정적으로 할당되었다.[13]

참조

[1]

논문

The Xia–Shang–Zhou Chronology Project: Methodology and Results

[2]

논문

Radiocarbon Dating of Oracle Bones of the Late Shang Period in Ancient China

Cambridge University Press

[3]

서적

The Five "Confucian" Classics

Yale University Press

2001

[4]

논문

Divination and Power: A Multiregional View of the Development of Oracle Bone Divination in Early China

[5]

서적

Early Chinese Writing

https://archive.org/[...]

Carnegie Institute

[6]

서적

Chinese Academy of Social Sciences

[7]

서적

Chinese Academy of Social Sciences

[8]

백과사전

秋

http://humanum.arts.[...]

[9]

문서

"[[Shuowen Jiezi]]'' entry for [http://www.shuowen.org/view/4430 秋 (秌)]: 从禾,省聲。𪛁,籒文不省。"

[10]

웹사이트

王恩田:王獻唐先生征集甲骨文考釋

http://www.gwz.fudan[...]

2015-08-27

[11]

서적

History, languages, and lexicographers

De Gruyter

[12]

웹사이트

L2/15-280: Request for comment on encoding Oracle Bone Script

https://www.unicode.[...]

Working Group Document, ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 and UTC

2015-10-21

[13]

웹사이트

Roadmap to the TIP

http://unicode.org/r[...]

Unicode Consortium

2016-01-21

[14]

서적

The Shorter Science and Civilisation in China: An Abridgement of Joseph Needham's Original Text

Cambridge University Press

[15]

문서

他に、甲骨に筆で記された文字がごく少量存在する。[[竹簡]]も当時既に使われていたと推測されるが、腐敗しやすい材料ということもありこの時代の考古学的出土はない。

[16]

문서

比較的数は少ないが、占卜とは関係のない甲骨文も存在する([[#甲骨文の記録内容]]参照)。

[17]

문서

より正確には、[[光緒]][[戊戌]]年(=1898年、史実より1年前)に王懿栄が達仁堂という薬屋で購入した亀版に文字が刻まれているのを劉鶚が発見したという内容である。

[18]

문서

それに対して董作賓の、例えば第2期(祖庚・祖甲)は、「祖庚と祖甲の時代にまたがるグループ」ではなく「祖庚のグループと祖甲のグループの総称」を意図していた

[19]

문서

こうした例は「両系説」に従って、同じ事柄や関連する事柄を村北の占卜機構と村南の占卜機構でそれぞれ占った例と解釈できる。

[20]

문서

貞人は甲骨文字の書記ではない。一つの甲骨に複数の書記が刻字する例は少ない。

[21]

문서

현재의 {{zh|c=床|hanja=평상 상}}과 같음

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com